全国科普月

“博物馆数字基础设施与数据活化”科普讲座成功举办

时间:2025-09-25 来源: 中国图象图形学学会

2025年9月12日,“博物馆数字基础设施与数据活化”科普讲座在南京大学鼓楼校区东大楼艺术学院报告厅310举行。本次活动由中国图象图形学学会(CSIG)和南京大学主办,CSIG可视化与可视分析专委会和南京大学艺术学院承办,南京大学中华文明数智创新实验室协办,聚焦数字技术变革下文物与博物馆行业数字化的发展挑战,旨在通过学术与实践结合,推动数字文物资源从采集走向知识、从保存走向创新。

当前,三维扫描、虚拟现实等技术突破文物记录与展示的时空局限,推动博物馆数字资源向“知识化”转型,但数字化成果多停留在浅层记录,资源“沉寂化”、“孤岛化”问题突出,数字基础设施与数据开放成为破局关键。开放可用的数据资源,将直接关系到文化遗产能否从“可视”走向“可用”,从单一的展示走向知识活化与多元再生 。AI赋能下的博物馆数字化,不应止步于视觉复现,而应通过数据开放与基础设施建设,真正推动文化遗产在研究、教育、文创等领域的深度流通与价值释放。

活动现场

活动伊始,英国皇家工程院院士、英国爱丁堡大学教授 Melissa Terras 爵士出席研讨会并首先作题为“Digitised Cultural Heritage and the Digital Humanities”的报告。

Melissa Terras 是国际知名的数字人文与文化遗产数字化领域专家,长期致力于推动文化遗产的数字化研究与应用,曾荣获英国MBE(大英帝国勋章成员)以表彰其对数字人文的贡献。报告中,她介绍了文化遗产数字化的发展历程,分享了数字文化、文化遗产与数字人文的关联,通过结合具体案例与梳理文化遗产数字化的演进历程,阐述了数字技术在文化遗产保护、传播及人文研究中的作用,为活动奠定基础。

Melissa Terras院士作报告

在随后的“博物馆开放与数字基础设施”讨论中,各位讲者结合具体实践交流见解。上海博物馆研究馆员刘健分享了“宋徽宗与他的时代”知识图谱项目,介绍了梳理相关历史事件、人物及关联关系,搭建多维度数据网络的思路。

刘健研究馆员作报告

清华大学人文学院唐宸副教授介绍了其主导的数字人文资源整合平台建设,展示了突破数据壁垒、实现动态整合的创新实践,并融入大模型技术辅助内容挖掘,为人文研究提供支持。

唐宸副教授作报告

南京大学博物馆研究馆员聂娜则聚焦碑拓文物数字化,讲述通过算法修复残缺部分、识别模糊文字的实践,展现数字技术在文物信息还原中的作用。

聂娜研究馆员作报告

随着午后议程推进,实践经验与理念分享持续深入。吴文化博物馆馆长、研究馆员陈曾路结合行业观察,分享对文物数字化的思考。他提出,数字化不应盲目跟风,而需结合实际需求明确应用方向,让技术真正服务于文物价值挖掘与文化传播。

陈曾路馆长作报告

随后,故宫博物院大数据管理组组长、副研究馆员庄颖结合故宫实践,梳理从数据采集、存储到应用的全流程基础设施建设,分享大数据支撑下展览策划与文物活化的案例,同时提及当前面临的数据互通、标注专业度等挑战。

庄颖副研究馆员作报告

南京博物院图书信息部主任、副研究馆员张莅坤立足“物本位”理念,讲述南博以文物为核心的数字化路径,从高标准采集形成数字资产,到构建分类体系并融入展览、教育等场景,通过技术还原文物价值。

张莅坤副研究馆员作报告

在实践与理念分享的基础上,报告进一步聚焦数据开放与公众参与。上海图书馆研究员夏翠娟分析了生成式AI背景下文化机构数据开放的新需求,从传统元数据开放延伸至训练数据供给,同时探讨版权与伦理等问题。

夏翠娟研究员作报告

湖南大学设计艺术学院刘芳教授从艺术设计的学科视角出发,介绍了通过生成式人工智能工具优化文物数字资源呈现的相关科研探索与成果,为降低公众获取门槛的数据开放尝试提供新的思路。

刘芳教授作报告

微软研究院及搜韵网创始人陈逸云则结合技术实践,阐述搭建平台引导公众参与数据标注、内容共创的路径,推动数据开放从“单向输出”转向“多元共建”。

陈逸云作报告

活动最后聚焦于数据活化利用创新实践。南京大学计算机学院副教授霍静分享了基于生成式AI的非遗图案设计项目,通过采集传统纹样数据构建标签体系,微调模型生成适配现代场景的图案,为非遗传承注入活力。

霍静副教授分享

南京艺术学院设计学院陈皓副教授探讨数字时代的信息设计,通过动态可视化与交互叙事,将复杂文物知识转化为易懂内容,提升传播效率。

陈皓副教授分享

与会老师课题组代表同学胡芊芊、姜蕴芳、陈智超与王明俊分享了一系列探索,从博物馆数据开放度评价体系构建、文物信息游戏化叙事转化、知识图谱在数字策展中的应用,到知识图谱与大模型融合的个性化导览实践等维度,展现技术赋能博物馆发展的可能。

同学代表分享

活动由中国图象图形学学会可视化与可视分析专委会委员、南京大学艺术学院副教授陈静主持。

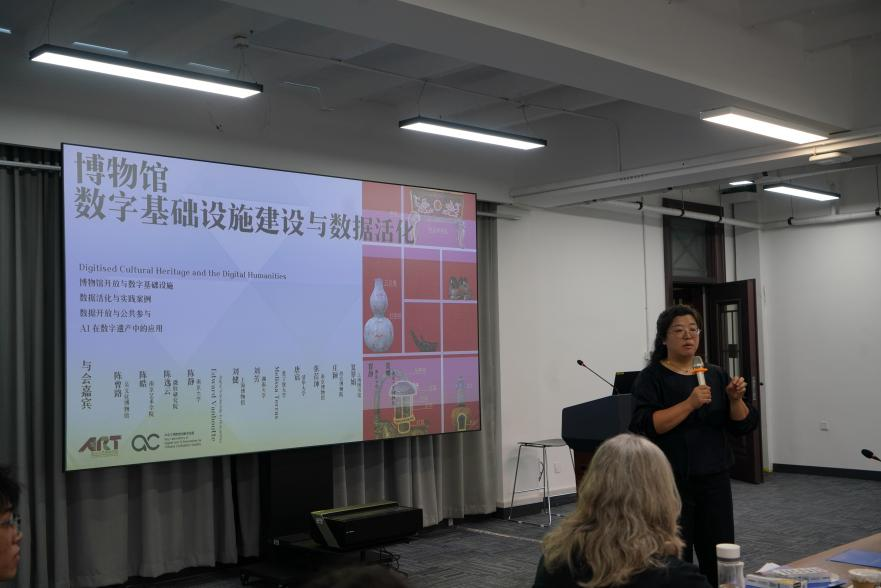

陈静副教授主持活动

本次活动汇聚多位专家分享研究感悟,既有实践经验总结,也有前沿技术探索,围绕数字基础设施、数据活化、AI应用等核心议题深入交流,为文物与博物馆行业数字化转型提供多元思路,对文化遗产保护传承具有重要意义。